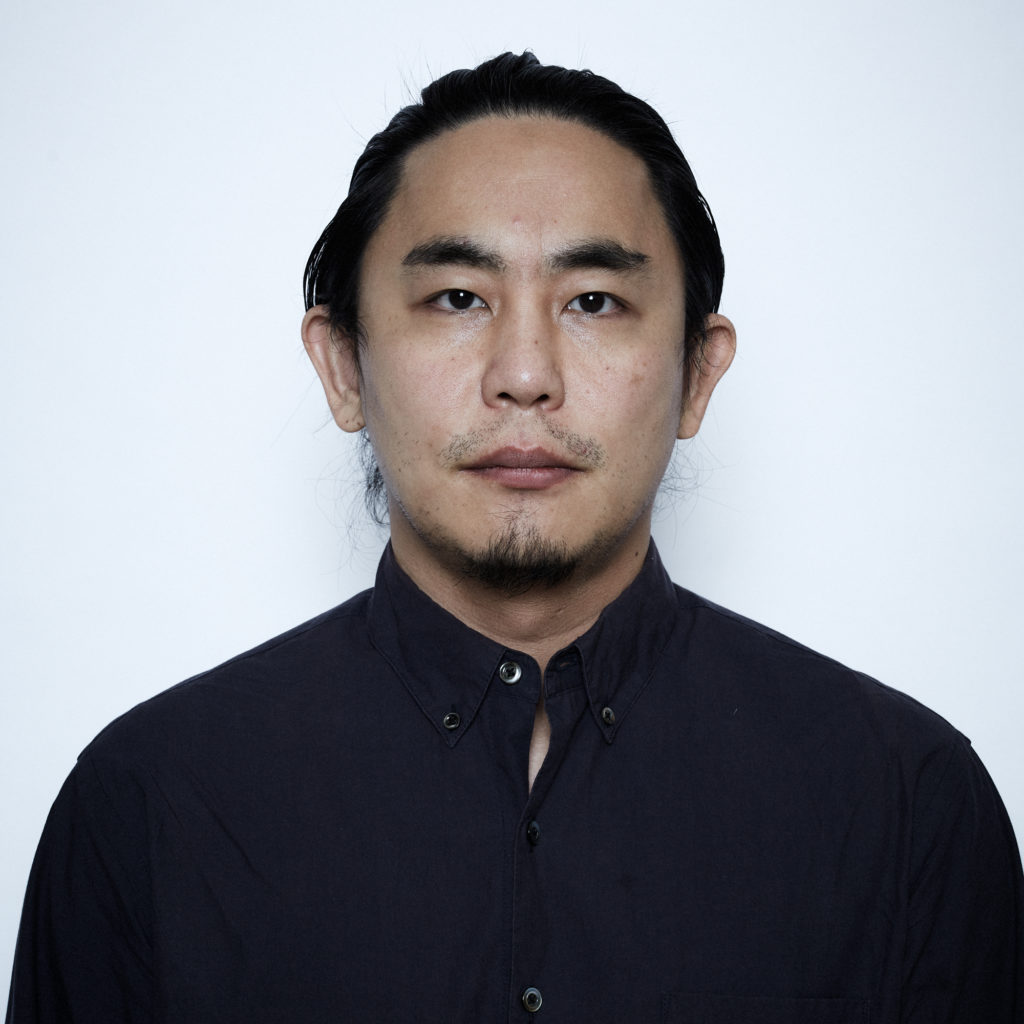

太田太さんは現在、東京・青梅にて完全有機栽培の「Ome Farm」を運営している。この有機栽培、というのが実はやっかいな言葉で、日本では農薬を使用していながら有機栽培をうたっているところもある。その中で「Ome Farm」はまさしく「農薬と化学肥料の不使用」を貫きながら、国内でもっとも美味しい野菜を作っている……というのは本人が自負するだけでなく、出店する青山ファーマーズマーケットで数多くのファンを持ち、農業者の中で一番の売上を記録し続けていることが証明している。また、生まれつき先天性の疾患を抱えていた太田さんの娘も、西洋漢方と一緒に「Ome Farm」の野菜を摂り続けたことにより、3年半で完治したという。食が人を作る、を地でいく奇跡のようなエピソードだ。

実はほんの6年前まで、ファッション業界の最前線にいた本人と農業には何の関わりもなかった。そんな太田さんは、どのように都内の有名シェフが唸るほどの野菜を生み出すに至ったのか。ここではその濃密なライフストーリーを描きつつ、根幹にあるパワーと考えに迫る。

見知らぬ土地で生き抜くために

太田さんが思春期を過ごしたのは、決して治安が良いとはいえない世紀末の東京・池袋。本人も含めて周辺のコミュニティはみな荒れに荒れていた。一方で彼は、イッセイミヤケの社長を務めたことがある有名業界人の父を持つことで、専門学校では「父親のコネでどんな会社でも入れるんだろう」と揶揄された。そんな状況にいよいよ嫌気がさして、彼は21歳の時にニューヨークへと渡る。

「現地では何でもやっていました。どんな職業を名乗るか、ではなく、どう生きているか、が大事なので。その中で、僕は主にプロデューサーの立場でイベントを企画しながら生計を立てていました。僕が師匠と慕っていた方が、日本ではじめてファッションショーをビジネスにした人だったので、僕も10代の頃から世界でそういったイベント全般に関わることを目標に掲げていたんです」

アメリカでは、ユダヤ系か超上流の白人以外は血縁を問われない。彼はまさしくその環境を求めていたし、成り上がるしかなかった。そのためにまず、「その街の人間になる」ことを強く意識した。最初はハーレム近く、次はクイーンズ、最後はロウアー・イーストに住んだが、それぞれ周辺の人脈にうまく溶け込んだ。彼にとって、ニューヨークが池袋につぐ第二の故郷となる。

「ニューヨークでは、意見がない=死体っていう考え方なので、自分の考えをはっきり言わないと生きていけない。それに相手の流儀や考え方を尊重することも大切。そうすることで自分も尊重されるし、遠慮なく意見を言い合える関係にもなる。すると仲間ができて、夜中でも『トイレが詰まっちゃったんだけど』とかって遠慮なく相談できるわけです(笑)。もちろん、そこには己の軸が必要になるわけですが、僕の場合は……自分で言うのも恥ずかしいんですけど、『アメリカ人と喧嘩しても負けない』っていう自信があったんですよね。暗黒時代の池袋では、どこのリーダー格も格闘技をかじっているから、僕も10代であちこちの道場に通うようになって、アメリカに渡った時はすでに全身傷だらけでした」

だからといって、何も傲慢になって自分から喧嘩をけしかけるわけではなく、むしろ身体を鍛えるのは「喧嘩を忌避するための手段」だった。そういえば、現地でこんなことがあった。渡米後はじめてのイタリア人ルームメイトがひどく差別的な人間で、ところかまわず露悪的につり目のポーズをとった。ところが、彼がイタリアへ帰ることになった瞬間、突如として「寂しいよ」などと言い出したので、太田さんはその都合の良さに腹が立ち、「お前のことを許せないから殴らせろ」と詰めよった。すると、これまで調子の良かった彼が、「そんなつもりはなかった」と涙目で謝り出したのだ。太田さんはそこで国際交渉のタフさを学んだ気がした。相手は容赦なく攻撃してくる。だからこそ、自分がいざとなったら反撃できるだけのフィジカルはお守りがわりとなった。

太田さんを支えたのは体の強さだけではない。ニューヨークでは英語が話せるのは当たり前。その上でさらに良い仕事にありつくためには、第二、第三の外国語を習得することが必須だった。そこで彼は、スペイン語を習得することを選んだ。

「僕の父親が社長を務めていたイッセイミヤケがマディソン街のお店を改装する際に、僕もついていかせてもらって。当時の副社長がコロンビア人で、彼が現場の業者であるスパニッシュ系の人たちと直接コミュニケーションをとっていたんですよ。さらに他のスタッフとは英語で話す。これは強いなと。また、アメリカのビジネスはユダヤ人がまわしているので、ユダヤの文化を学ぶこともすごく役に立ちました。ユダヤ人のいる会合では所々ヘブライ語が混ざってくるんですけど、あれを理解するのは特に難しくて……」

土地勘もないニューヨークで人脈や仕事をどんどん開拓していく勢いとは裏腹に、太田さんは「そこで何が求められているか」を見極める冷静な目を持っている。そして、必要だとわかれば、すぐさまスキル習得に向けて動き出す。そこに躊躇はない。彼は「どこでもしっかりと仕事ができる人間になりたい」と話す。ずっとファッションと音楽への興味が強かったが、あるときそこに農業というキーワードが入り込んでくる。

「スキル」と「人」を見極める洞察力

「22歳で初めてヨーロッパを旅した際に、車窓から見えるのがほとんど農風景だということに驚いたんです。知らない街に向かう時の一抹の不安、あるいは新たな出会いに対する希望……若い時に抱いたキラキラした感情のランドスケープは、たいていが田んぼか畑。それが農業を意識した最初のきっかけでしたね」

化学肥料不使用の土からは、発酵の熱による湯気が立ち上っていた。

アメリカで6年強をすごしたあと、労働ビザをとることができずに帰国。日本で入ったファッション系の会社でも、相変わらず父親のことで嫌味を言われたが、彼はその抑圧を跳ねのけ、ひとり新しい海外プロジェクトを任せられることに。就任1年後には台湾で日本のブランドを集めた大規模な展示会を開催。事前に500人以上とアポイントをとってどさ回りをした結果、3万人超を集めることができた。また、開催にあたってアジアの関係各所を説得するために、タイの王族にまでプレゼンしたという。

「人脈を辿っていくうちに、すぐに会って話を聞いてくれることになりまして。そういうとき僕は緊張しないんです。すごい人ならきっと自分のアイデアをわかってくれるだろう、と(笑)。その時は挨拶もそこそこに、いきなり企画と予算の話から切り出しました。まさに単刀直入。幸いそのプレゼンを気に入ってくれまして、今度は『明日には関係者を集めるからよろしく』って。次の日、とあるカフェの長〜いテーブルにバンコク中のデザイナーが集まっていました。てっきりまたどさ回りするものだと思い込んでいたので……あれは壮観でしたね」

要点から入る。会うべき人を見極める。思い立ったら吉日。本人はビジネススクールを出ているわけでもないが、すでに「商売のいろは」を心得ていたし、アイデアを即実行するだけの体力と気力が人なみ外れていた。その展示会をきっかけに海外プロジェクトを短期間で成功に導く……と思いきや、社内で強烈な嫉妬を買ってしまう。出る杭は打たれる、とはこのことか。そこでの在籍期間は2年半。ちなみに、次に入った会社でも同じような目にあった。

同じ頃、社内で出会った奥さんとの間に娘が生まれるが、完治不可能といわれる先天性疾患が判明。これまでファッション業界のために全力を尽くしてきたが、いよいよターニングポイントかもしれない。そんな時にちょうど、台湾で出会ったとある企業の社長から電話がかかってきた。

「最近くすぶっているって聞いたから、うちに来ないか?」という誘いだった。

長年の農作業で使い古されたブーツ。

異ジャンルへの転身にも全くひるまず

「正直、その会社の中ではやりたいことがなかったので、専務や会長も同席している場で、『僕をたぎらせるようなテーマはないんですか?』と素直に聞きました。そしたら農業っていうワードが出てきて、そこで娘のこと、ヨーロッパ訪問時の農風景が頭に浮かんだんです。会長は『事業の中身は何でもいい。社員がイケていることをやってくれれば、おれがモテるだろう?』というんで(笑)、一晩考えた結果オファーを受けることにしました。会社も投資期間や時期などの条件をバンっと出してくれたから、こっちも覚悟が決まりましたね」

そこから、事業の核となるコンセプトを練るのに時間はかからなかった。太田さんはアメリカ滞在時、レストランやマーケットで本当に美味しい野菜を食べていたので、日本で流通している野菜がそこには至らないと感じていたのだ。彼いわく、野菜に限らず肉や米でも日本ブランドはたしかに存在するが、純粋な美味しさという点では疑問符がつくという。要はいま流通しているものよりも美味しいものを作ればいいんだ、という至極シンプルな発想から2014年、その農業部門は動き出した。

Ome Farmの中にある養蜂場。

太田さんは暇さえあれば地方のトップ生産者を訪ね、研修等に参加し、農業学校へ通った。電話での打ち合わせも、場所はもっぱら畑の中。だがどれだけ有名な畑をまわっても、自分が求める理想の野菜に出会うことは難しかった。そこで、すべての工程をつぶさに観察し、「自分ならこうするな」という改善点を脳内に溜めていった。そこからは日々トライ&エラーの繰り返し。種と堆肥、養蜂の分野で優秀なスタッフがついてくれたおかげで、少しずつ理想に近くことができた。

「初心者の僕には、農業とはこういうもんなんだ、っていう先入観がなかった。それに、父親からはずっと『慣習なんてものはない。すべては反射神経が大事だ』と教えられていました。農業を始めるには、農林水産省傘下の団体に主要生産5品目を提出する必要があったので、僕はそこでルッコラ、ケール、イタリアンパセリ、ビーツ、コリアンダーと書いたんです。担当者からは『これで成立しますか?』といぶかしげに見られたんですが、僕には確信がありました」

そこから社内で、かつて太田さんがファッション業界で体験したものと似たような紆余曲折があり、2017年12月、社として農業から撤退が決まる。そこで彼は「Ome Farm(青梅ファーム)」に屋号をかえて独立をはたす。数奇な運命に導かれて農業に足を踏み入れてから6年弱。現在、世界に堂々と打ち出せる野菜・蜂蜜づくりと、農業と都市生活の融合を標榜する太田さんのもとには、トップシェフのみならず、「農業に関わりたい」という問い合わせが老若男女ひっきりなしに来るという。

「いまは教育に興味がありますね。産学共同という言葉はご存知ですか? 教育機関と産業の現場が手を組めば生産性や教育内容の質があがる、という考え方がありまして、僕らも学校から生徒さんを呼んで作業を手伝ってもらうかわりに、野菜の作り方を教えています。今の子供たちは大人が積み重ねてきた嘘に気付きはじめていて、不安に対して敏感にならざるをえない状況。かつてのように、”右に倣う”ことすらできない。だから、生産の現場に関わってもらう中で、世界の見方を広げてあげたいんです」