今回のスミスは、フリーランスのストーリーテラーとして編集・執筆の仕事を行う宮本裕人さん。テクノロジー、デザイン、映画、気候変動、政治、働き方など多様な領域をフォローし、“言葉”にまつわる仕事を幅広く行っている。2017年には、個人プロジェクト『Evertale』を立ち上げ1万字以上からなるロングインタビューを執筆したり、2019年3月には、世界中の情報を集めキュレートするウィークリーニュースレター『Lobsterr』を共同で立ち上げたりと、ライフワークとしても情報を発信し続ける宮本さんに、話を聞いた。

人生を変えた言葉たちとの出会い

「今までの人生で出会ったたくさんの言葉が、血肉となり、人生の糧となってきました」。そう話す宮本さんは、本、雑誌、ラジオ、映画など様々な作品やメディアから情報を得ては、インスピレーションを受けた言葉たちと丁寧に向き合い、自身の体験と重ね合わせて咀嚼し、人生に反映させている。

宮本さんの肩書きには、『ストーリーテラー』とある。「人のストーリーを伝える観察者でありたいと思っています。世の中にはたくさんの素晴らしい活動をしている人がいるので、それを伝える仕事というのも絶対に必要だと思っていて。それが性に合っているし、僕の役目だと感じています」。『観察者』という言葉には、「その対象をよく観察し、魅力が一番伝わる文章を丁寧に書きたい」という思いが込められている。

編集者ではなく『ストーリーテラー』と名乗る理由には、学生時代インターンをしていたというウェブマガジン『greenz.jp』の当時の編集長・兼松佳宏さんが提唱する『beの肩書き』の影響が大きいという。「していること(=do)ではなくありたいこと(=be)についての肩書きを持ち、自分らしさを言葉にしていくことの大切さを教えてもらいました。僕の場合、編集者やライターという肩書きはdoにあたると思っていて。『様々な人のストーリーを伝えていきたい』というbeが根底にあることから、『ストーリーテラー』と名乗ることに決めました」。

そんな宮本さんがメディアに興味を持ったのは、大学3年生の時のこと。多くの学生がそうするように、宮本さんもまたリクルートスーツに身を包み就活に励んでいた。やりたいと思える仕事がなかなか見つからず、遂には就活を辞める決意をした宮本さんは、何気なく旅立ったニュージーランドへ向かう飛行機の中で人生を変える出会いを果たす。

「何を読んでいるの?」サイエンス誌をめくっていた手を止め隣席を見遣ると、老年の男性が宮本さんを見ている。10時間以上に及ぶフライトのあいだ、宮本さんとその男性は、サイエンスやテクノロジー、政治経済、カルチャーの話まで多岐にわたり話を続けた。「とにかくそのおじいさんの話はとても面白くて。ふと、なんでこんないろんな事を知ってるんだろう?と思って、聞いてみたんです」。返ってきた答えは、「自分は編集者だから」というものだった。編集者というのはある種、期間限定の研究者なのだという。一つの事を掘り下げては次へ移り、また掘り下げて・・・と一定の期間で掘り下げる対象は変わっていく。「『編集者の一番の特権はなんだと思う?』と聞かれて。それは、『名刺一枚でどこへでも行けて、誰にでも会えること』なのだと。かっこいいなあ、そういう仕事がしたいなあと思いましたね。それからメディアや編集の仕事を志すようになりました」。

この出会いを機に宮本さんはジャーナリズムを学ぶことに決め、米国のコロラド大学ボルダー校に1年間留学した後、早稲田大学大学院の政治学研究科ジャーナリズムコースへと進学することになった。在学中、宮本さんはまたもその後を方向付ける言葉と出会う。それは、「社会を変えるのはニュースよりアイデア」という、『greenz.jp』発行人・鈴木菜央さんのインタビュー記事だった。「『あ、ニュースじゃないんだ』と思って。アイデアの方がかっこいいなとも感じて、それからは事実やニュースを伝えるジャーナリズムより、アイデアを伝えるメディアに関わりたいと思うようになりました」。

そうして、宮本さんは『greenz.jp』にライターインターンとして関わった後、『WIRED』日本版の編集者を経て、2017年に独立を果たした。『WIRED』では、企画編集の他にロングリードと呼ばれる1万字以上からなる翻訳記事も担当。様々な記事に触れる中で、丁寧に綴られたストーリーからなるロングリードの面白さに目覚めたという。「読んでいて、目の前に映像が広がるような記事が書きたいと思っています。海外だと、実際にロングリードからドキュメンタリー映画になるようなこともあるんですよ。日本の媒体では1万字ってなかなか書ける機会がないので、『Evertale』というプロジェクトを立ち上げロングリードを書いていくことにしました」。短くてわかりやすい文章というより、長くても、それを読みたいと思う人にとってはインスピレーションになり得るような文章を書いていきたいという。そして、「やっぱりストーリーには人を動かす力があると思っています」と続ける。

「WIRED時代に、『VALUE BOOKS』という長野県にあるユニークな古本屋さんのストーリーを書いたことがあるのですが、雑誌が出て数ヶ月後に、学生時代の友人から僕の記事を読んでそこに転職したと連絡をもらったんです。またある時には、『Evertale』で『クーガー』というスタートアップの記事を書いたのですが、その後別の媒体でもたまたま取材することになった際に窓口となってくれた方が、僕の記事を読んでクーガーに転職したと話してくれたり。それだけではなくて、僕の担当した『WIRED』アフリカ特集号を携えた日本人の男の子が、誌面で取り上げたナイロビのバーに来ていたよと人伝いに聞いたり」。

たくさんの言葉と向き合うことを通してポジティブな影響を受け、人生に反映させていった結果今の宮本さんがあるように、宮本さんの書く文章もまた、誰かの人生に影響をもたらしている。「一人でもいいから僕の文章が誰かの人生を変えるきっかけになったり、影響をもたらしたりできたならば、心からこの仕事をやっていてよかったなと思えますね。メディアって、こういうことがあるから面白いです」。

好奇心を持って変化を楽しむ

宮本さんは、何かひとつを突き詰めて大成している人よりも、心の向くままにジョブチェンジできるような身軽さを持つ人に憧れるという。「積み上げてきたものに固執せず、いつでもビギナーから始められる姿勢を持っている人はかっこいいなあと思います」。例えば、日本のブックカルチャーを形成したともいえる名書店『UTRECHT』を経て、現在は蒸留家として活躍する江口宏志さんや、写真家として同行した先のレストランに惚れ込み、料理人へと転向したエドワード・ヘイムスさんなどだ。宮本さんが注目するのは、彼らが何をやっているかではない。一つのことを探求していても、好奇心の向く別の方へと身軽に舵をとれる、そのあり方である。「編集の仕事でも、毎回取材対象者のことはよくよく調べて勉強すると同時に、いざ取材のときはそれまで学んだことを忘れて、目の前の人の話を全身全霊で聴くようなスタンスで臨んでいます。そういう意味でもビギナーズ・マインドは忘れずに生きていきたいですね」。

そう話す宮本さんに将来のビジョンを尋ねると、意外にも「これといって無い」という答えが返ってきた。「ビジョンが無いことをとてもポジティブに捉えていて。これをやりたいと目指すよりも、自分と相手との間で生み出されたものが、結果として本人たちも想像できなかった面白いものに『なっていく』というその過程に興味があるんです」。それはどこか、前段で語られた『do』と『be』の話にも通じている。

宮本さんが打ち込むライフワークのひとつ、ウィークリーニュースレター『Lobsterr』での過程もそのひとつだ。『Lobsterr』は、発起人の佐々木康裕さん、岡橋惇さんと共に3者で運営している。「最初は『佐々木さんのプロジェクトに誘ってもらった』という気持ちだったのですが、日を追うごとに『自分たちのプロジェクト』という気持ちが強くなってきました。今では、僕ら3人ですら想像できなかった形に育ってどんどん面白くなってきている。活動自体というよりも、その活動を通してどうなっていったか?ということを感じていきたいと思っています」。

自分が何をするかではなく、自分と誰かとの間で生み出されるものごとを楽しみながら、真摯に取り組んでいく。その過程でふと前を見ると、決まって自分の想像を超えた景色が広がっている。「フリーランスとして独立した日を迎える度に次の1年はどう変化していくんだろうと楽しみに思えるし、まずはやってみて体験から学んでいくという姿勢を、いまは大事にしたいと思っています」。予定調和でないものに『なっていく』ことが、何よりも面白いのだという。

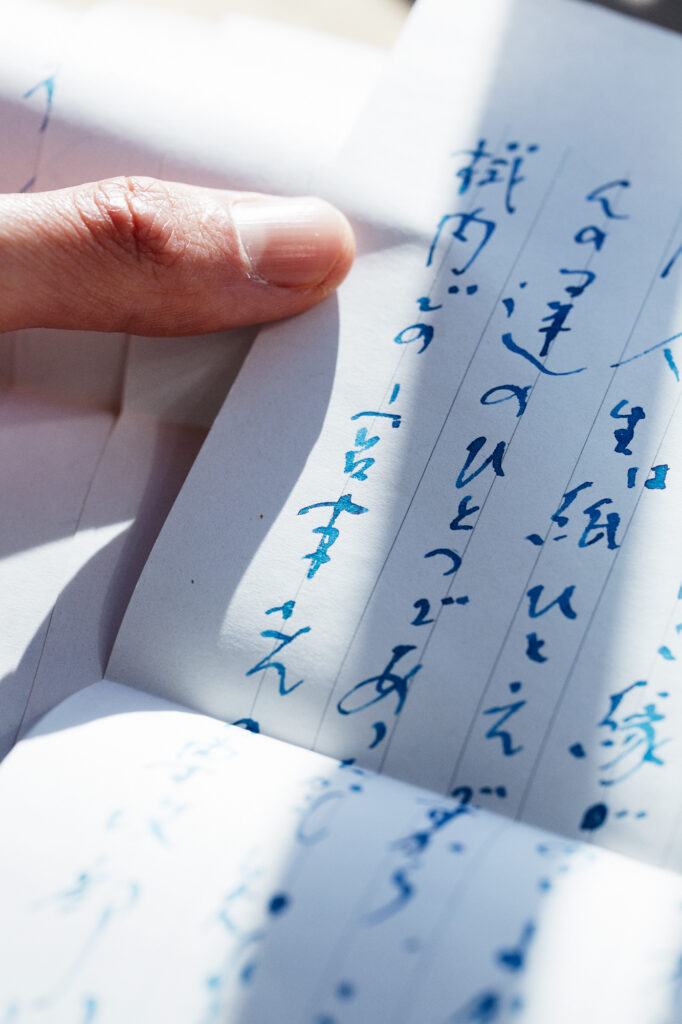

「根底には、いつもこの言葉があるのかもしれません」。取材の終わりに、宮本さんは一通の手紙を取り出し、読んで聞かせてくれた。それは、飛行機で出会ったあの“おじいさん”から届いたものだった。

“その折にも申し上げましたが、地球上のあらゆることに貪欲な好奇心をもって下さい。

そして足を運んで、現場や現物をあなたの眼で捉えて、考えてみるという習慣をつけていって下さい。

最後の最後まで、なぜなのか、どうしてそうなのか、を突き詰めていく人生を獲得していって下さい。”

『なりたい姿』というビジョンを掲げるのではなく、『ありたい姿』というアイデンティティを持ち、好奇心を持ってさまざまな活動に取り組んでいる宮本さん。遠くを目指すのではなく目の前のことを一つひとつ丁寧に積み上げることが、自分を次の仕事へ、次のステージへと運んでくれる。その軽やかなあり方は、先の見えない時代を生きる我々にとってひとつの道標となるに違いない。