数寄屋造りの技法を軸に、建築家、美術家として幅広く活動する佐野文彦さん。素材そのものの純粋さ、背景にある文化や歴史にフォーカスを当て、とことんこだわって自身の表現に落とし込んできた。その根底には、昨今失われつつある日本の伝統を尊重しつつ、古くから繋がれてきた文化そのものを現代へ、そして未来へと更新し続けていくという強い意思がある。

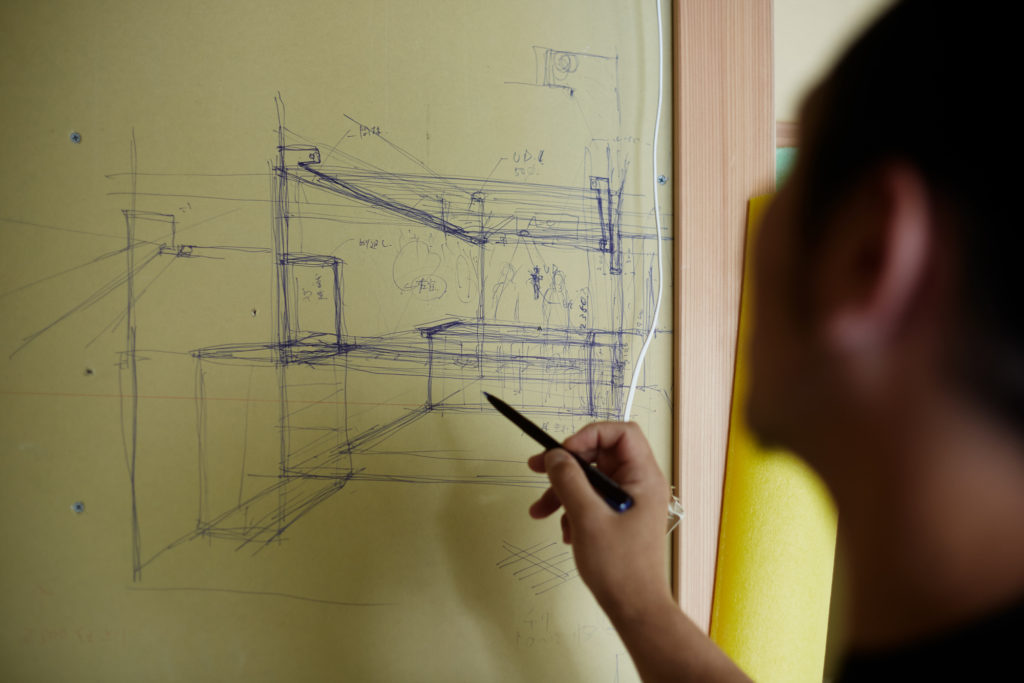

口元に手を当て、じっくりと思考しながらひとつずつ言葉を紡いでいく佐野さん。普段作業をされているという事務所と、設計で携わる和菓子屋さんの施工現場とをお訪ねし、話を聞いた。

慣習や常識に囚われずに意志を持って受け継ぎ、そして新しく挑戦する

佐野さんの視線は常に、伝統を尊重した上での新しい挑戦へと向けられている。「セオリーで動くことは無いですね。今の自分の表現を疑いながら、新しい可能性を取り入れることを意識しています」。その姿勢の土台となっているのは、学生時代に打ち込んだ陸上や競輪での、勝つという目的に向けて常に自分を磨いていくという経験。高みを目指すために、既存のものや誰かに言われたことではなく、自分で考え、判断することを習慣としてきた。「それでもスポーツって引退があるでしょう。一生研鑽し続けられる好きなもの、貫きたいものは何かと考えた時に、絵を描いたりものを作ったりするようなクリエイティブなことをしたいと思って」。そして、引き寄せられるように入った工務店で、大工として歩み始めた建築の道。現場で修行しながら建築家としての夢を描く中で、今後の軸となる数寄屋という表現の基礎を学んでいった。

「数寄屋造りの世界は、数値化しづらいし分かりにくいものなんだけれど、その分答えのない奥深さがあります」。数寄屋とは元々、茶室の影響を受けた建築物のことで、そこには千利休の侘び寂びの意識が色濃く反映される。日本建築の粋そのもの。形式にはっきりとした決まりはないが、丸太、竹などの粗野に見える材料を使うことが前提にあると言う。「自然の形そのままを残すほど組み合わせることが難しくなるし、やり過ぎても良くない。その繊細なバランスを見極めることを意識しています」。柱、土壁、建具の組み合わせで全体のバランスを取る必要がある中で、その関係性をどう作っていくかということを大切にしていると言う。数寄屋造りを軸として全体を俯瞰で見る建築家としての視点と、実寸で捉える大工としての視点、その双方を持つことが佐野さんの独自性に繋がっている。

自分のスタイルは自分で決めるものではないと前置きをしながら、「極力手を加えずに素材そのものを空間にどんと置くこと。その大胆さと細かい寸法調整の組み合わせ、そこに新しいものを差し込むことが、自分らしいのかな」と、佐野さんは話す。数寄屋造りの表現として丁寧に設計する部分と、現代美術的な手法を用いた表現で作るもの、それらが織り交ぜられて佐野さんの表現は完成されていく。「材料の置き換えとか、この素材を違うもので表現したら面白いのではないかと、常に探すようにしています」。新しさの試みの一つの例としては、本来であれば釘や接着剤を使わず木材をはめ込んで2つの素材を接合する「継手」を、ガラスで作ったことがある。本来は隠すものである継手の接合面が見えてしまうという点も含めて、表現として新鮮で面白いと感じ取り入れた。そんなセオリーを超えた挑戦にこそ醍醐味を感じていると言う。

「挑戦して上手くいかなかったことなんて、数え切れないくらいありますよ。でも成功体験のコピーなんてつまらない。まだ知らない挑戦こそリスキーで面白いと思ってます」。その挑戦の過程を通して新しい何かを発見することを、これまでの人生で繰り返してきた。「道を極めると言う意味ではまだまだ。悩み続けながら発砲スチロールの塊をゴリゴリ荒く削っているような段階です」と佐野さん。既存の価値観や慣習に囚われることなく、新しい挑戦を続けている。

数寄屋造りに通じる遊び心と、判断の理由を考え続ける生き方

佐野さんの考えるシンプルなデザインとは、引き算をし過ぎないバランス感覚が大切だと言う。「日本建築に通ずるシンプルさを追い求めつつも、面白さまで無くしてしまわないように気をつける必要があると思っています」。モダニズムに寄せすぎてもツルツルで変化の無い部屋になってしまうし、ディティールを乗せすぎてもデコラティブになってしまう。数寄屋というものの持つ遊び心は残しつつ、その塩梅を見極める必要がある。人生もまたそうで、効率化や簡略化ばかりを追い求めては、面白みに欠けるかもしれない。「数寄屋らしいシンプルさを人生に置き換えると、究極自分は建築家で無くても良いのかもしれない」と話す佐野さんは、建築と並行して自身の作品としてのインスタレーションも発表している。真に自分がやりたいことと向き合い削ぎ落とした時に、職業や肩書きに囚われない自分の本質が現れてくる。「それは作家かもしれないし、陶芸家かもしれない。自分の表現をもっと形にできると確信づくことがもしあれば、建築家という職業でなくなっても良いと思っています」。

仕上がりへの責任とこだわりにも、佐野さんの哲学が色濃く反映されている。「素材が単一では無いので、木目や太さが違う木材のどれをどこに立てれば良いか、自分の目で最後の最後まで判断するようにしています」。素材のどこを切り取るかで見え方が全く変わるので、職人と納まりを検討したり、製材所まで足を運ぶこともあると言う。他の職人が気にしないことだとしても、空間に触れる誰かが見ただけでは気付かないことだとしても、全てにおいて何故こう作ったのかを説明できることを自身に課している。「本能的に、直感的に、良いと思えるものをつくりたい気持ちとともに、その理由を『何となく』ではなくて自分の言葉で説明できるようにしたいんです」。

そのために、先に見せたいものだけをコンセプトとして明確にした上で、そこに必要な技術、地域性、歴史などを選定の上で紐づけて深掘りしていく。「手段の方を目的にしてしまうと何がしたいのか分からなくなることもあるので、コンセプトに関与できないものは外していきます」。仮に誰にも気付かれなかったとしても、そのために設計したと言う事実が大切なのだと言う。「日常でもそれは同じで、鳥取から打ち合わせで来たお客さんには鳥取のお菓子を出そうかなとか。小さなこと含めて全部、触れるものや目に入るものは説明できるようにしたい」と、佐野さんは話す。それはすなわち、自身の判断に説明できる理由を持つことで、自分自身の生き方や基準を明確にしていくことに、他ならない。

このように、常に考え抜いて自分なりの答えを持ち、数寄屋造りという伝統の枠に囚われることなく挑戦を続けている佐野さん。「何故その行動をしたのか。何故それを選択したのか」、常に自身に理由を問いかけることで本質に近づき、揺るぎない自分の軸を見出していくことができるかもしれない。まずは目の前にある小さな判断から、理由を問うことを始めてみてほしい。